Комсомольска правда о достижениях ученых ВШПФиКТ и «умной фольге»

Ученые Политехнического университета изобрели «умную фольгу». С ее помощью элемент, площадью десять квадратных метров, можно припаять за одну секунду

В советские времена на многих выпускающих высокотехнологичную продукцию предприятиях существовали большие цеха, где работали монтажники радиоэлектронной аппаратуры. Это была в те годы достаточно престижная и неплохо оплачиваемая профессия. Монтажники припаивали различные элементы – диоды, конденсаторы - к электронным платам.

Монтажник – уходящая натура…

Но наука и техника не стоят на месте, и эта практика постепенно уходит в прошлое. Сейчас для припаивания элементов все чаще применяют другие технологии: специальные печи, робототехнические линии, иногда используют особые токопроводящие клеи. Профессия монтажник, конечно, существуют. На производствах эти специалисты преимущественно заняты тем, что исправляют допущенные роботами ошибки.

- Наверное, уже не далек тот день, когда паяльники останутся на вооружении лишь у радиолюбителей, домашних умельцев и работников ремонтных мастерских, - сказал корреспонденту «Комсомолки» кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории «Самоорганизующиеся высокотемпературные наноструктуры» Санкт-Петербургского политехнического университета Павел Габдуллин.

На атомарном уровне

Два года назад сотрудники этой лаборатории предложили новую, не имеющую аналогов в России технологию припаивания.

Вместе с Павлом и заместителем директора Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, в состав которого входит лаборатория, кандидатом физико-математических наук Ольгой Квашенкиной мы заходим в одно из помещений университета. Первое, что бросается в глаза, внушительных размеров вакуумная камера. Но Павел сразу подходит к столу. Ученый берет металлическую плату и небольших размеров тоже металлический кубик, а между ними прокладывает изъятую незадолго до этого из установки фольгу. Подносит к фольге обычную батарейку. Через мгновенье кубик уже невозможно оторвать от платы.

- Вот это «умная фольга» и есть наше изобретение, - улыбается Ольга Квашенкина.

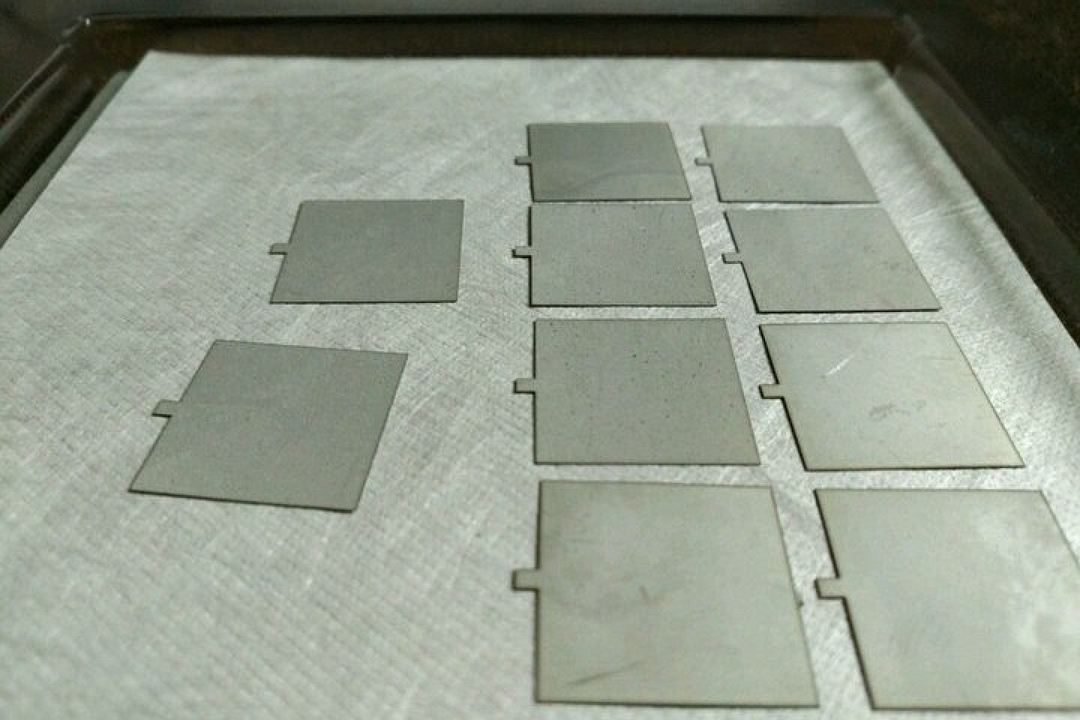

Что представляет собой процесс, в результате которого получается такая фольга? В вакуумную камеру помещают три металлические пластины, состоящие из разных металлов, например, алюминия, никеля и многокомпонентного сплава. Их еще называют мишенями. В камере установлены также магнетроны, а в ее верхней части - так называемая подложка. Из установки откачивают воздух, после чего по определенному алгоритму производится ионная бомбардировка мишеней, что переводит их, говоря научным языком, в атомарное состояние. Атомы летят вверх и оседают на подложке, образую что-то типа многослойного пирога: слой алюминия, слой никеля, снова слой алюминия и т.д. Получается многослойный металлокомпозит. Собственно, это и есть та самая фольга. Ее срезают с пластины специальным инструментом и покрывают тончайшим слоем припоя, например, олова. Материал для пайки готов.

- В обычном состоянии те же алюминий и никель между собой не взаимодействуют, - объясняет Ольга Квашенкина. – Это происходит на атомарном уровне. Если к маленькому участку фольги на мгновенье поднести паяльник, направить на него луч лазера или даже просто пропустить искру, тут же начинается выделение тепла, а это в свою очередь запускает процесс на соседних участках. Идет волнообразная реакция, скорость которой очень высока – порядка десяти метров в секунду. То есть, элемент площадью десять квадратных метров будет припаян за одну секунду.

Убыстряет производственный процесс

Разработанная учеными Политеха технология позволяет значительно повысить производительность труда на предприятиях радиотехнической промышленности: поскольку при ее применении производственный процесс занимает гораздо меньше времени. Причем «паять» могут и роботы. С экономической точки зрения эта технология также более оправдана, нежели пайка в печах.

- Кроме того, планшеты, мобильные телефоны, которыми мы пользуемся, становятся все более миниатюрными, - говорит заместитель директора Института. – Уменьшается в размерах и элементная база. Некоторые элементы столь малы, что паять их нельзя: они просто сгорают. Конечно, можно применять токопроводящие клеи. Но они достаточно дороги, к тому же со временем клей может крошиться. Вот здесь и приходит на выручку наша фольга. Из-за высочайшей скорости реакции элементы не успевают сгореть.

Металлокомпозиты, полученные от различных пар металлов, имеют разные свойства – плотность, теплопроводность и так далее. В зависимости от решаемой задачи используется тот или иной металлокомпозит. В каких-то случаях особенно важна прочность припоя, в каких-то – долговечность, в каких-то – электропроводимость.

- Мы знаем характеристики десятков металлокомпозитов, полученных в результате нашей работы, - говорит Павел Габдуллин.

Начинали как частные лица

Показательный факт. Павел, Ольга и их коллеги начинали это исследование как частные лица.

- В 2014 году на одном из петербургских предприятий при выполнении заказа возникли серьезные трудности, - рассказывает Квашенкина. – Не шел процесс пайки: элементы сгорали в печи, покупка клея могла существенно удорожить изделие. Мы узнали об этом, скажем так, по неофициальным каналам. Предприятие заключило с нами договоры-подряды, в работу мы вкладывали личные средства. Через несколько месяцев удалось получить «умную фольгу», которую передали предприятию-заказчику. Проблема была решена.

Молодые ученые сумели убедить руководства Политехнического университета в том, что занимаются перспективным направлением. Во многом для этих исследований была образована лаборатория «Самоорганизующиеся высокотемпературные наноструктуры», выделены средства для закупки современного оборудования. Сегодня договоры с заказчиками заключают уже не «физические лица», а Санкт-Петербургский политехнический университет. Кстати, интерес к «умной фольге» проявляют не только российские, но и зарубежные фирмы. Из пяти находящихся сейчас в работе договоров два подписаны с китайскими партнерами. Кстати, Политехнический университет имеет в Шанхае свое представительство.

Переговоры с китайскими партнерами начались почти год назад. На первом этапе проводился анализ экономической целесообразности применения этой технологии на предприятии «HengE (Shanghai) Medical Technology' Co, Ltd", производящей медицинское оборудование. Летом стороны заключили договор, в рамках которого российская разработка будет адаптирована под задачи, решаемые китайской фирмой.

Кстати

Специалисты лаборатории «Самоорганизующиеся высокотемпературные наноструктуры» занимаются также разработкой сверхчувствительных тонкоплёночных датчиков. Быстрота срабатывания, или время отклика, у существующих сейчас на рынке датчиков составляет примерно 0,5 секунды. У предлагаемого политехниками аналога – 0,01 секунды.

Комсомольская Правда https://www.spb.kp.ru/daily/26741/3770012/

Сюжет на данную тему был снят телеканалом "Россия" http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.asp?id=23936